全地面伸缩臂起重机配套液压系统以 “液压能传递与控制” 为核心逻辑,通过将原动机(如发动机)的机械能转化为液压能,再依托液压油的压力与流量变化,驱动起重机各执行机构完成作业动作,同时通过精准的回路设计与控制策略,平衡动力输出、操作精度与运行安全性,适配起重机在不同地面条件、负载工况下的作业需求。

一、动力源能量转化原理

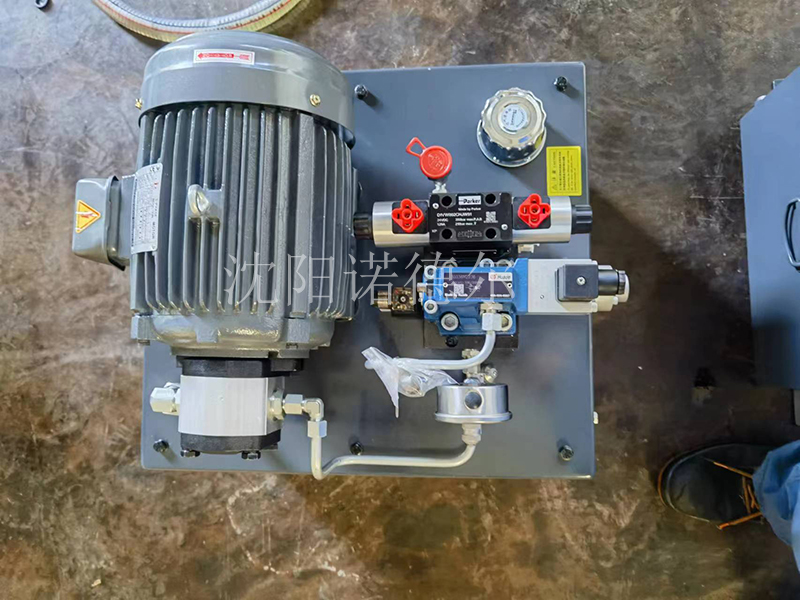

系统的动力传递始于液压泵,它是液压能的 “产生单元”。原动机带动液压泵旋转时,泵的密闭容腔容积周期性变化:容积增大时形成负压,从油箱吸入液压油;容积减小时对油液产生挤压,将机械能转化为液压能,使油液获得高压(通常可达 31.5MPa 甚至更高)与一定流量,随后高压油液通过液压管路输送至系统各执行回路,为后续动作提供动力基础。

为适配起重机 “轻载快速、重载稳定” 的工况特点,液压系统常采用 “定量泵 + 变量泵” 组合或多联变量泵设计:轻载(如伸缩臂空伸、支腿快放)时,变量泵输出大流量低压力油液,提升动作效率;重载(如起吊重物、臂架变幅)时,变量泵自动调节排量,输出高压力油液,确保动力充足且避免能量浪费,同时通过溢流阀设定系统最高压力,防止超压损坏元件。

二、执行机构驱动与控制原理

起重机的核心动作(伸缩臂伸缩、臂架变幅、回转平台转动、支腿收放)均由液压执行机构(油缸、液压马达)驱动,其原理是 “高压油液推动执行元件实现机械能转化”,且每个动作回路均配备专属控制组件,确保动作精准可控。

(一)伸缩臂伸缩驱动

伸缩臂多采用 “多级伸缩油缸” 或 “油缸 + 绳排” 驱动方式。以多级油缸为例:当电磁换向阀切换至 “伸臂” 工位时,高压油液经管路进入油缸无杆腔(面积较大的一侧),油液压力作用于活塞,产生推力推动各级臂架依次伸出;切换至 “缩臂” 工位时,高压油液进入有杆腔(面积较小的一侧),同时无杆腔油液通过换向阀回油箱,活塞反向运动带动臂架缩回。

为避免臂架伸缩时因负载波动产生冲击,回路中会串联 “节流阀” 或 “比例流量阀”:通过调节油液流经阀门的通流面积,控制进入油缸的流量,实现臂架速度的无极调节;同时设置 “补油阀”,当臂架缩回导致无杆腔形成负压时,补油阀自动开启,从油箱向无杆腔补充油液,防止气穴现象(气穴会导致动作卡顿、元件磨损)。

(二)臂架变幅驱动

臂架变幅由 “变幅油缸” 驱动,原理与伸缩油缸类似,但需重点解决 “臂架悬停稳定” 问题。当换向阀切换至 “抬臂” 工位,高压油液进入变幅油缸无杆腔,推动活塞伸出,带动臂架绕铰点向上转动(幅度增大);切换至 “落臂” 工位,高压油液进入有杆腔,推动活塞缩回,臂架向下转动(幅度减小)。

为防止臂架因自重或负载作用意外下落,变幅油缸出油口串联 “平衡阀”:平衡阀内的单向阀允许油液从无杆腔流向有杆腔(抬臂时),而反向(落臂时)需通过溢流阀控制油液流出速度,且溢流阀设定压力高于臂架自重产生的背压,确保臂架可在任意角度锁定,即使管路泄漏,平衡阀也能阻止油液逆流,避免臂架突然沉降。

(三)回转平台转动驱动

回转动作由 “液压马达” 驱动,其原理是 “高压油液推动马达内的转子旋转,将液压能转化为旋转机械能”。高压油液进入液压马达后,推动马达内部的齿轮、叶片或柱塞运动,带动转子转动,转子通过联轴器与回转减速器连接,经减速增扭后驱动回转平台转动。

为实现回转速度调节与平稳制动,回路中配备 “比例方向阀” 与 “制动阀”:比例方向阀通过电信号控制阀芯开度,调节进入马达的流量,改变回转速度;当停止操作时,制动阀自动切断油液通路,同时机械制动装置锁死回转机构,防止平台因惯性或外力(如风力)继续转动。

(四)支腿收放驱动

支腿是起重机作业时的稳定支撑,由 “垂直支腿油缸” 与 “水平支腿油缸” 驱动,核心需求是 “支撑牢固、无沉降”。水平支腿伸出 / 缩回时,高压油液驱动水平油缸动作,将支腿向两侧推开或收回;垂直支腿伸出时,高压油液进入油缸无杆腔,推动活塞杆向下伸出,使支腿盘接触地面并顶起整机;收回时则进入有杆腔,拉动活塞杆向上缩回。

支腿回路的关键组件是 “双向液压锁”,它串联在油缸进出油口:当支腿伸出到位后,换向阀回到中位,液压锁的两个单向阀分别锁定油缸进出油腔,即使管路破裂,油液也无法逆流,确保支腿保持支撑状态,杜绝整机倾斜风险;只有当换向阀再次动作,高压油液推开液压锁的控制阀芯,才能解除锁定,实现支腿收放。

三、系统保障与控制优化原理

液压系统需通过 “油液净化、温度控制、智能监测” 三大保障机制,以及 “负荷敏感控制” 等优化策略,确保长期稳定运行。

(一)油液净化与温度控制

油液净化:液压油中的杂质(如金属碎屑、粉尘)会导致阀芯卡滞、油缸内漏,因此系统设置 “吸油过滤器”“高压过滤器”“回油过滤器” 三级过滤:吸油过滤器防止油箱中的杂质进入泵体,保护泵的吸油端;高压过滤器过滤进入执行元件的高压油液,避免杂质划伤油缸内壁或堵塞阀口;回油过滤器过滤从执行元件流回油箱的油液,将杂质拦截在油箱外,确保油液清洁度维持在 NAS 8 级及以上。

温度控制:液压油的粘度随温度变化显著(温度过高则粘度下降,密封性能变差,导致内漏;温度过低则粘度增大,流动阻力增加,动作迟缓)。系统配备 “风冷却器” 或 “水冷却器”,当油温超过设定值(通常为 55℃)时,冷却器自动启动,通过风扇或冷却水与油液进行热交换,将油温降至 30-50℃的最佳工作范围;同时油箱内设置 “油温传感器”,实时监测油温,当油温异常(过高或过低)时,触发报警并提示操作人员调整工况。

(二)智能监测与安全保护

系统集成 “压力传感器、位移传感器、温度传感器” 等监测元件,实时采集关键参数并反馈至中央控制器:

压力传感器安装在泵出口、油缸无杆腔等位置,当压力超过设定阈值(如超载导致油缸压力过高)时,控制器立即切断相关动作的油液通路,同时发出声光报警,防止元件损坏;

位移传感器安装在伸缩油缸、变幅油缸上,监测油缸行程,当臂架伸缩或变幅达到极限位置时,控制器触发限位保护,停止动作;

温度传感器监测油温、液压泵壳体温,当温度异常时,控制器自动降低泵的输出功率,或提示操作人员停机检查。

(三)负荷敏感控制优化

为进一步降低能耗、提升操作精度,现代系统多采用 “负荷敏感控制” 技术:系统中设置 “负荷敏感泵” 与 “负荷敏感阀”,负荷敏感阀实时检测执行元件的工作压力(即负载压力),并将该压力信号反馈至负荷敏感泵;泵根据负载压力自动调节输出压力,使泵的输出压力始终比负载压力高一个固定差值(通常为 1-2MPa),同时根据执行元件的流量需求调节排量,实现 “按需供油”。

这种控制方式可避免传统系统中 “泵输出压力恒定,多余油液通过溢流阀溢流” 的能量浪费,使系统能耗降低 15%-25%,同时确保在不同负载下,执行元件的动作速度仅由操纵杆控制(流量与操纵杆开度成正比),提升操作的平稳性与精准度,尤其适合吊装精密设备或在狭窄空间作业的场景。